ここのところ仕事に追われて好きなことができない。働き過ぎるとエネルギーが消えていくのが分かる。

下呂温泉へ家族で。

ヘーゲル全集大論理学1巻初版。知泉書館。

コロナウイルス騒動、陰性。

利用者が亡くなり明日お通夜。

人混みが怖くて身動きできない。

マスクがない。

レンタルサーバーをどうするか。

ここのところ仕事に追われて好きなことができない。働き過ぎるとエネルギーが消えていくのが分かる。

下呂温泉へ家族で。

ヘーゲル全集大論理学1巻初版。知泉書館。

コロナウイルス騒動、陰性。

利用者が亡くなり明日お通夜。

人混みが怖くて身動きできない。

マスクがない。

レンタルサーバーをどうするか。

Office365に登録

iPad Pro11

Wordからwordpressに投稿

失われた時を求めて第4巻中程

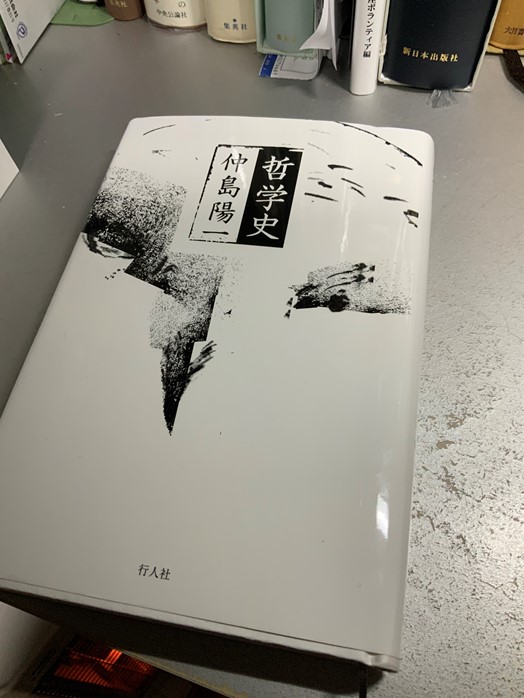

「哲学史」仲島陽一、がとても面白い。

「折々のうた」を4冊中古で購入

NHKFM今日は一日アリーサ・フランクリン三昧、以来applemusicでプレイリストを作って聞いている。ようやくソウルに耳がなじみだしたか?

心と心の繋がる素敵な時間になりますように❤️ https://t.co/ADVU6slvEZ

— カン・ハンナ (Kang hanna) (@kang_hannah) December 14, 2019

ご本人からコメントを頂きました。

「変わったタイプ」トム・ハンクス 新潮クレスト・ブックス

「ミシェル 城館の人」1巻 集英社

(途中から流れが変わって長文になってしまいました)

もう記憶は無くなっていくばかりなので思い出したから書いて行こう。

「伊勢神宮」はどうして「内宮」と「外宮」があるのか?

子どもの頃は、内宮の「神さん」たしか近所の大人は「神様」と言わず「神さん」と言っていた記憶が(方言か?)。

その内宮の「天照大神」に食べるものを奉納というか世話をするのが「外宮」に祀られている「豊受大神」という神さんというのが子どもの頃教えられた話しだった。

しかし新日本出版社の新書「伊勢神宮」を読んでなるほどと思った。この「豊受大神」というのはもともとこの地方の豪族が祀っていた神で、土着の「神さん」なんだそうだ。

そこに大和朝廷が勢力を伸ばし、この地「伊勢志摩」を征服し大和朝廷の神を祀ろうとした。多分地元の人を懐柔するために土着の神を「従属的」に残したのだろう。

これを書いていて、今来日中のアメリカ合衆国大統領トランプと日本の「天皇(安部首相含む)」の事が結びついた。

どちらが「内宮」で「外宮」かは、言わなくてもでしょうか。

ついでに言えば、終戦によって日本の支配層が守ろうとした「国体(国民体育大会ではない(^^;))」は戦勝国「アメリカ」に変わったのであり、戦前の日本の働く人々・民衆に対する支配制度は天皇制から「アメリカ(安保条約)」に変わっただけで、支配の構造はいまだに戦前と変わっていない。

アメリカと天皇制(象徴という骨抜き)という2重の支配に押さえつけられている、ある意味戦前より酷い外国の占領が続いているが故の、政治的後進国だという本質が分かってくると「外宮」の神さんと家来、特に家来は「内宮」の神さんをもてなす役目にいそしむのだ。

しかし、「日本会議」に集まる復古主義者は自分たち日本人が「内宮」を取り戻そうとしているのか?それとも「内宮」「外宮」関係の延長で「外宮」の力を大きくしようとしているのか。ちょっと勉強不足。

もっと伊勢市の自然や、人間について書きたいことがある。部落差別のことや宮川の少年刑務所とか、、この少年刑務所は正直怖かった、、、続く。昭和な写真も少し(^^;)

伊勢うどん

この写真は「おかげ横丁」の写真からとってきたものですが、自分は10歳まで伊勢に住んでいたのでその頃の自分の記憶の「伊勢うどん」とは微妙に違う。

まず汁が違う。

子どもの頃近所のうどん屋で食べた記憶があるのだが、その時の汁はもっとどす黒いとでも言いたいぐらいのもので、しかしシャビシャビで、味は子どもでも食べれるあっさりとしたものだった。

伊勢市を知っている人がいるか知らないけれど、生まれたのは伊勢市二俣にある病院、七五三は当然「伊勢神宮内宮」(自慢)。

数年に行われる遷宮に関連した行事「お木曳き」の絵を幼稚園の時コンクールに出したら、「特選」をもらって神宮大宮司の徳川なんとかと言う人の名前の入った菊の紋の透かし入りの賞状がある(自慢です、すいません<(_ _)>)

生まれて少しはどこかの二階に親子で間借りしていて、その後、大世古町、宮川の東にある宮川町と引っ越した。

伊勢市はこの宮川の西にも広がっているが昔の伊勢市民は、宮川の西は「田舎」という認識だった記憶がある。

Xeory。

無料だけれど登録は必要。

何のことかというと、

一つ目は、、 「批判的校訂版ヘーゲル著作集」 第11巻

http://www.chisen.co.jp/book/b454007.html

これがまた高いですね、、、個人で買うのには躊躇してしまう価格です。読むつもりでなくコレクションするつもりなら話は別なのかも知れませんが(^^;)

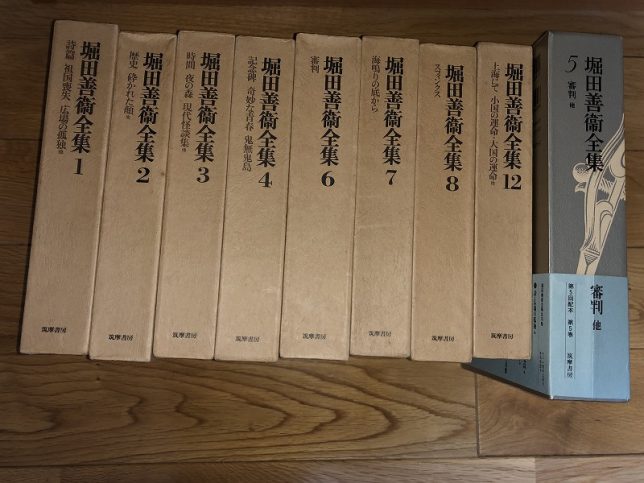

二つ目は、、、古書。昨日はるばる札幌・東京から届きました。

これは、嬉しいです。ただ、全集は2回刊行されていて、注文は2期目のものが1冊混じってしまいました。ちなみに第1期は定価3,000円、2期は8,000円だそうです。2期の方が活字も少し大きく行間も少し余裕があり、収録数も多いようですが。1期以降の刊行されたものは単行本・文庫にて古書でも比較的入手簡単な者が多いですし、評論などは別途2期のものは分冊で古書にて購入や色々あるので。

佐川光晴さんの新刊が出ていたのを知り。

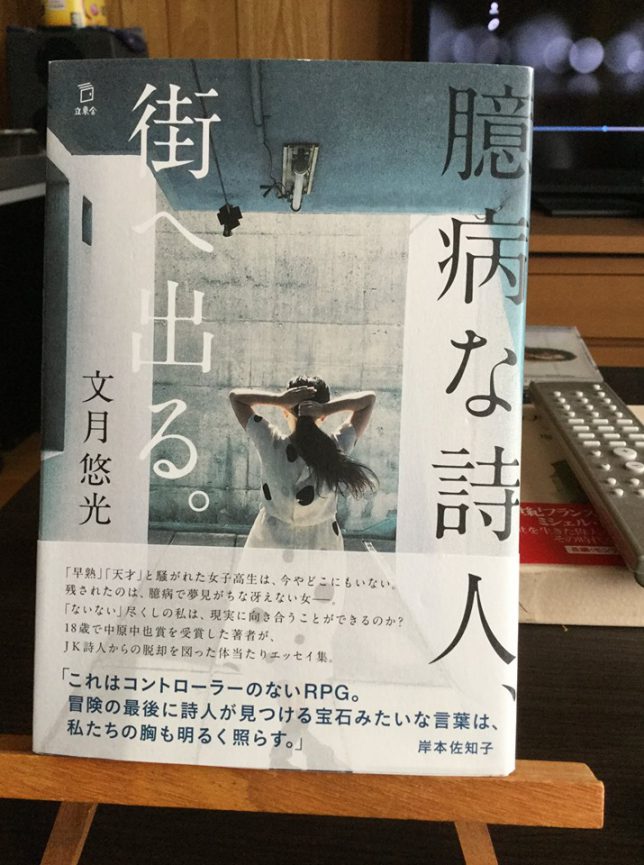

また、以前から気になっていた詩人、文月悠光さんのエッセイも。

(5月26日追記)文月悠光さんのエッセイは、うーんなんというか少し読むには面白いですが年令が離れていて過去の自分のことを確認する、、「あ~、あったあった」的な読み方になってしまうので、ご本人の詩集を読んでからの方が良かったと少し後悔。