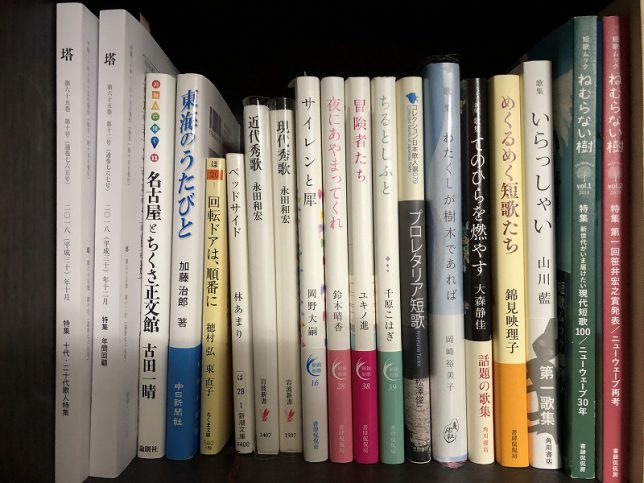

歌集 いらっしゃい (まひる野叢書)

新版 歌集 てのひらを燃やす (塔21世紀叢書 第 330篇)

夜にあやまってくれ (新鋭短歌シリーズ28)

しびれる短歌 (ちくまプリマー新書 318)

回転ドアは、順番に (ちくま文庫)

わたくしが樹木であれば

北村太郎詩集 < 現代詩文庫 61 >

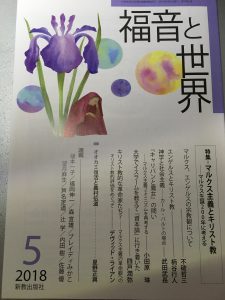

唯物論と経験批判論―原典解説 (1966年) (マルクス=レーニン主義入門叢書)

ベッドサイド (新潮文庫)

偶然と必然―弁証法とはなにか (有斐閣選書 (872))

めくるめく短歌たち

サイレンと犀 (新鋭短歌シリーズ16)

近代秀歌 (岩波新書)

現代秀歌 (岩波新書)